協力会について | 入会をお考えの皆様へ | お問い合わせ

産学連携協力会主催の研修会を開催

〇第2回研修会の開催

令和6年度の第2回新潟大学産学連携協力会研修会「災害時における新潟大学の取組」を開催しました。

師走12月6日、新潟大学五十嵐キャンパスにおいて、自然災害への大学の取組をテーマとして講演会と意見交換を行いました。これらは1月に発生した能登半島地震により考察する機会が増えた自然災害への対応について大学の知見を広く伝えていくとした企画で、8月開催の研修会に続く第2回目の開催となります。

当日は、対面式とオンライン併用の形態で開催し、現地参加19名、オンライン33名の多数のご参加をいただきました。

前回は、「今後、新潟地域において予測される地震災害(災害・復興科学研究所、卜部所長)」及び「災害時における医療活動から、災害医療とはどのようなものか(大学院医歯学総合研究科、高橋昌特任教授)」の2人の専門家からご講演いただきましたが、今回は、災害発生時の緊急対応だけでなく、発災時から中長期に渡る被災者への支援といったソフト面をメインテーマに企画しました。

内容としましては、

講演1として、新潟大学人文学部、松井克浩教授より社会学の視点から「災害に強いコミュニティの条件〜災害対応・支援の経験知の蓄積から〜」と題して、新潟県民が体験した中越・中越沖地震から原発事故に渡って、コミュニティが考えるべき課題、改善事項などについて説明されました。

講演2は、新潟大学農学部、藤村忍教授((一社)日本災害食学会会長)より「おいしい災害食の研究〜災害時の食の改善による減災、復興を目指して〜」として、実際の被災地で求められた食事の特性や整備すべき体制、災害食品の紹介など、健康面からおいしさまで、広い範囲で考えたい災害食について説明が行われました。

講演後の質疑応答に続いて、現地参加講演後の質疑応答に続いて、現地参加者との意見交換、名刺交換が行われ、参加者からは好評の声が寄せられました。

当協力会としては、今後も新潟大学の知見を基として時節にあったテーマの研修会を開催していきたいと考えています。

〇第1回研修会の開催

「災害時における新潟大学の取組」を開催しました。

8月20日、中央区旭町キャンパス新潟大学ライフイノベーションハブのコワーキングスペースを会場として、続発する自然災害について企業、団体はどのような取組をすべきか、を主題に2つの分野からの講演と意見交換を行いました。

当日は、対面式とオンライン併用の形態で開催し、現地参加25名、オンライン52名の多数のご参加をいただきました。

講演1として、災害・復興科学研究所の卜部所長より「今後、新潟地域において予測される地震災害」と題して予想される地震の震度や津波規模などについて説明があり、講演2では、大学院医歯学総合研究科、災害医学・医療人育成分野の高橋昌特任教授より、これまで取り組んでこられた災害時における医療活動から、災害医療とはどのようなものか、について説明がありました。

続くパネルディスカッションでは、新潟大学社会連携推進機構の宮田副機構長をモデレーターとして講師の方々への質疑応答と未来に向けた提言が述べられました。その後、現地参加者との交流会となり名刺交換などが行われ盛会のうちに閉会となりました。

なお、これらについてはテレビ新潟のニュースで放映されました。

令和6年度新潟大学産学連携協力会総会を開催しました。

令和6年6月3日(月)ホテル日航新潟を会場として、新潟大学産学連携協力会総会、講演会、懇談会を開催しました。 当日は、牛木学長ら新潟大関係者と役員、会員企業ら計104名の参加があり、総会では3議案(令和5年度実績報告・決算、6年度事業計画・予算、年会費)が審議承認されました。

講演会では、新潟大学災害・復興科学研究所の卜部所長より、本年1月に発生した能登半島地震への大学の取組と災害の特徴などについて、続いて新潟大学社会連携推進機構の三ツ井特任教授(3月まで農学部教授)より、高温気候に対応する米として研究開発したNU1号(新大コシヒカリ)に係る開発経緯とその特性、将来性について講演が行われ、身近なテーマであったということもあり会場から質問が寄せられました。

立食形式で開催された懇談会では、過去最高の85名の参加のもと、盛況のうちに閉会となりました。

学長からの感謝状

令和5年6月開催の産学連携協力会総会において令和5年度事業予算が承認されました。

その中で、新潟大学工学部創立100周年記念事業への支援として百万円の寄贈が承認され、当日の懇親会では、中野会長から鈴木工学部長へ目録の贈呈が行われました。

後日、手続きとして新潟大学基金への入金を行ったところ、大学への高額寄附となったことから、その謝意として牛木学長より中野会長あてに感謝状が贈られることになり、同年9月8日、株式会社中野科学社屋においてサポーター連携推進室員より中野会長に感謝状が手渡されました。

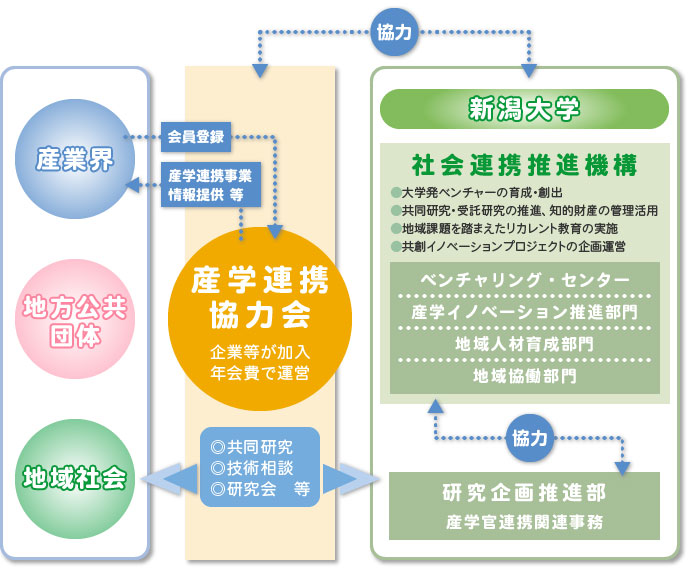

新潟大学産学連携協力会とは

新潟大学産学連携協力会は、新潟大学と産業界等との密接な連携、協力によって産業技術の向上および地域連携を図り、産業の活性化、高度化さらには地域社会の発展に資することを目的に、平成4年に、県内企業を中心として任意団体として設立されました。

【協力会と新潟大学との関わり】

会員へのサービス

会員企業には、各種講演会、セミナー、研修会への参加、新潟大学への共同研究の取り次ぎ、技術相談、有益情報の提供などさまざまなサービスを提供しています。

各種講演会、セミナー、研修会

トピックな話題について新潟大学教員、外部講師による講演会、セミナーを随時開催します。(オンライン、対面式併用)

また、定期的に新潟大学研究者が取り組む研究を紹介します。(研究シーズプレゼンテーション)

研修会は、高度な技術習得を目的とするもののほか、DXなど新たな技術革新に対応した研修を企画し、新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」を主会場として対面式で開催します。

いずれも参加費は無料です。

産学交流・地域懇談会

新潟県自治体が主催する産学交流会などに参加し、研究シーズ紹介などを通して地域企業や自治体の皆様と交流を図り、地域ニーズに応えます。

技術相談

企業の皆様が抱える技術課題について、新潟大学社会連携ワンストップカウンターが窓口となり関係する分野の教員等に取り次ぎます。(無料)

- 新潟大学社会連携推進機構ワンストップカウンター

TEL 025-262-7554 FAX 025-262-7513

E-mail onestop@adm.niigata-u.ac.jp

情報提供

講演会等の開催情報など随時ご連絡させていただきます。また毎年、新潟大学が刊行する「つながる研究紹介」冊子をお送りいたします。

入会をお考えの皆様へ

ご加入のご案内

- 企業の規模、業種等に関わりなくご入会いただけます。

- 会費は、年会費となり、本年度は1口2万円です。

なお、申し込み口数は何口でもけっこうです。(3月末までの会費となります。) - 入会の手続きにつきましては、加入申込書を事務局へメールでお送りください。

- 申込受理後、事務局よりご連絡いたします。

各種様式

- 加入申込書(pdf) 加入申込書(word)

- 変更届(pdf) 変更届(word)(ご加入後に登録情報に変更がございましたらお知らせ下さい)

事務局

新潟大学産学連携協力会

〒950-2181

新潟市西区五十嵐2の町8050番地

新潟大学社会連携推進機構内

TEL:025-262-7553 FAX:025-262-7577

E-mail: unico@ccr.niigata-u.ac.jp